Si la mort fascine autant qu’elle effraie, c’est qu’elle marque l’effacement progressif de ce qui fait de nous des êtres vivants et conscients. Loin d’être instantané, ce processus biologique suit un enchaînement précis, révélant les coulisses invisibles de notre dernier souffle.

Dans l’imaginaire collectif, la mort survient souvent d’un seul coup, comme un interrupteur qu’on éteint. Mais dans les faits, elle se déroule plutôt comme un mécanisme complexe qui se désagrège organe par organe, cellule par cellule, dans un ordre déterminé par la physiologie.

« C’est comme un orchestre privé de chef : chaque instrumentiste continue un moment à jouer sa partition, mais la musique devient vite chaotique », illustre Valérie Mils, maître de conférence à l’Université Paul Sabatier. Autrement dit, le corps humain, privé de son moteur central — le cœur — entre dans une lente désynchronisation.

Tout commence par l’arrêt du cœur

La grande majorité des morts naturelles commencent par un arrêt cardio-respiratoire, première étape de ce qu’on appelle la mort clinique. Le cœur cesse de battre, le sang ne circule plus, les organes ne sont plus alimentés en oxygène. Cela déclenche une asphyxie cellulaire progressive. Les cellules, privées d’énergie, cessent leurs fonctions les unes après les autres.

Mais l’arrêt du cœur ne suffit plus, aujourd’hui, à déclarer un décès. Depuis 1968, la mort encéphalique — soit l’arrêt total et irréversible de l’activité cérébrale — est devenue le critère légal de décès. En effet, certaines fonctions, notamment réflexes ou végétatives, peuvent encore subsister quelques minutes après l’arrêt cardiaque.

Le cerveau : le dernier souffle de la conscience

Le cerveau, pourtant hyper sensible à la privation d’oxygène, ne meurt pas instantanément. Il peut maintenir une certaine activité pendant 3 à 5 minutes après l’arrêt du cœur, parfois un peu plus selon les conditions. C’est ce laps de temps qui autorise des récits de perceptions « post-mortem », comme les fameuses « expériences de mort imminente ».

Une fois cette activité abolie, le cerveau perd définitivement sa capacité à coordonner les fonctions vitales, à générer la conscience, ou à maintenir une personnalité propre. C’est le point de non-retour.

Une désintégration progressive des organes

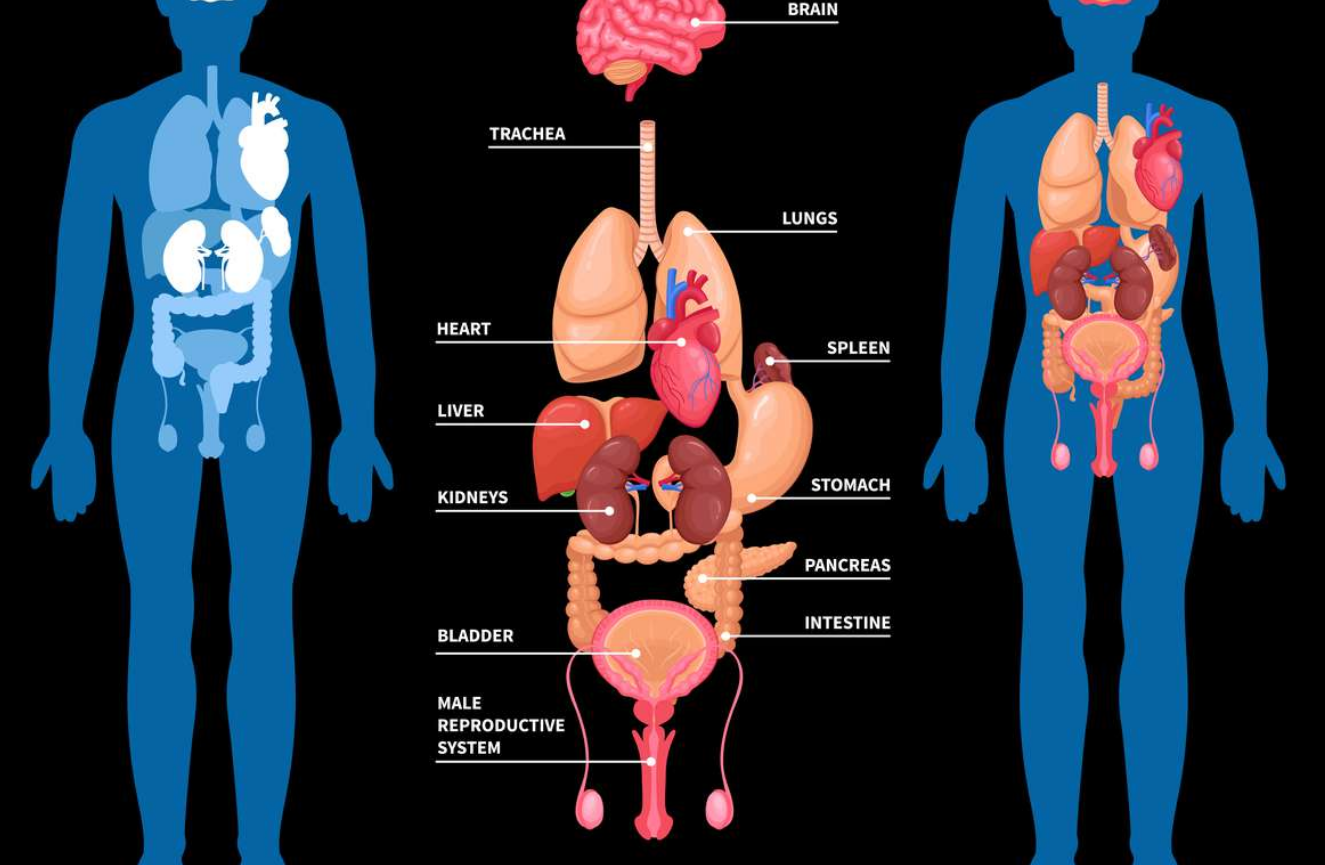

Une fois la mort cérébrale actée, la mort cellulaire s’étend de façon désynchronisée à l’ensemble des tissus du corps :

Les cellules des vaisseaux sanguins sont parmi les premières à succomber, faute d’oxygène et d’apport nutritif.

PUBLICITÉ:Les reins, le foie et le pancréas, riches en enzymes digestives, s’autodigèrent en moins de trente minutes, à moins qu’une assistance médicale ne les maintienne temporairement en état de fonctionner (comme lors de dons d’organes).

Les muscles, mieux pourvus en réserves énergétiques (glycogène), résistent un peu plus longtemps, parfois plusieurs heures.

Enfin, les cellules les plus résistantes sont celles de la peau, des os et de la cornée, qui peuvent rester vivantes jusqu’à 24 à 48 heures après le décès, expliquant leur prélèvement tardif dans les procédures de dons post-mortem.

La mort n’est pas un événement, mais un processus

Comme le rappelle le Dr Michel Sapanet, directeur de l’Institut de médecine légale Poitou-Charentes, la mort n’est pas une frontière brutale, mais un processus en déclin. Ce délitement graduel des fonctions biologiques autorise certains gestes médicaux, comme le don d’organes, précisément parce que toutes les parties du corps ne meurent pas simultanément.

Cette chronologie biologique est désormais bien connue des scientifiques. Elle nous invite à repenser la mort non pas comme une rupture, mais comme une transition. Une désynchronisation progressive où la conscience s’éteint bien avant que les dernières cellules du corps ne cessent de vivre.