L’affaire du brassard arc-en-ciel continue de diviser. Alors que les Bleues ont été éliminées en quarts de finale de l’Euro féminin, leur refus d’arborer le symbole LGBTQ+ fait polémique.

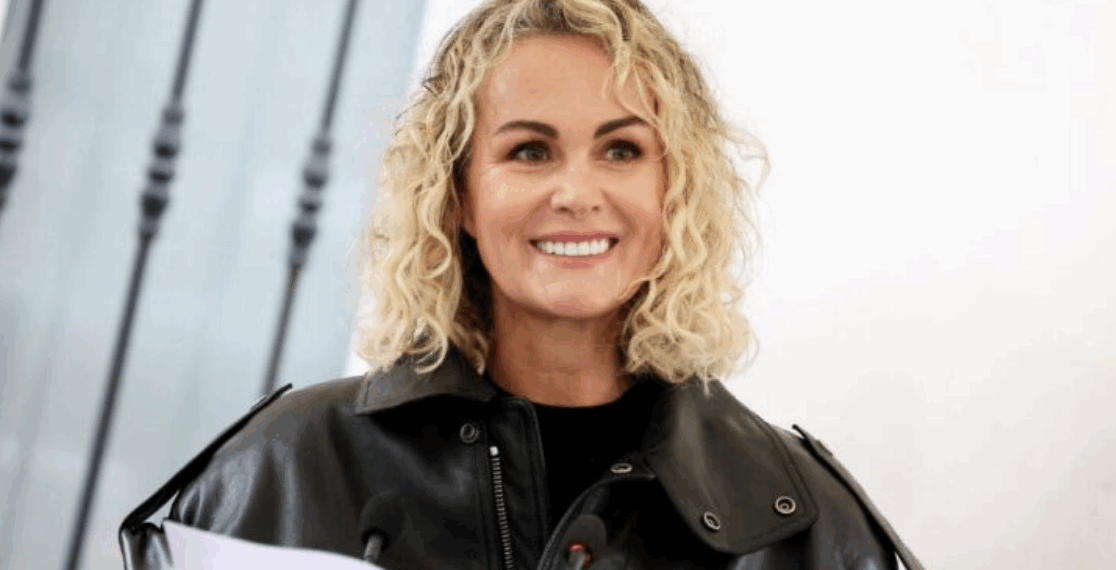

Une prise de position qui suscite autant d’indignation que de soutien, révélant des lignes de fracture profondes entre militantisme, sport et liberté individuelle. Sur le réseau social X (ex-Twitter), Marine Tondelier n’a pas mâché ses mots. À peine l’équipe de France féminine éliminée par l’Allemagne, la secrétaire nationale des Écologistes a pointé un autre revers : le choix des Bleues de ne pas porter le brassard arc-en-ciel contre l’homophobie, pourtant adopté par de nombreuses sélections européennes. « Je suis encore plus déçue par leur refus de porter le brassard arc-en-ciel contre l’homophobie », a-t-elle écrit, estimant que l’occasion était manquée d’envoyer un message fort, d’autant plus dans une compétition où de nombreuses joueuses LGBTQ+ étaient représentées.

Selon Tondelier, les footballeuses françaises auraient pu « faire mieux que les hommes au Qatar », en référence aux critiques adressées à l’équipe masculine lors de la Coupe du monde 2022. Elle regrette une posture jugée frileuse et manque de solidarité dans un climat encore difficile pour les personnes LGBTQ+ dans le sport.

Griedge Mbock et le choix du collectif : un brassard neutre

Face à la polémique, la capitaine des Bleues, Griedge Mbock, a pris la parole en conférence de presse pour défendre la décision du groupe. Plutôt que de céder à une forme d’injonction, l’équipe a préféré arborer un brassard où figurait simplement le mot « Respect ». Un mot jugé plus « inclusif, fédérateur et universel », qui couvre la lutte contre toutes les formes de discrimination : racisme, sexisme, homophobie ou encore intolérance religieuse.

« Ce n’est pas un brassard qui va définir les causes qu’on veut défendre », a tranché Mbock, insistant sur la diversité culturelle, religieuse et sexuelle de l’équipe de France. Ce choix, assumé collectivement, vise à éviter les divisions internes tout en affirmant un engagement global.

Le staff assume pleinement la posture tricolore

De son côté, le sélectionneur adjoint Laurent Bonadei a soutenu ses joueuses sans réserve. Il a expliqué que l’équipe n’avait pas été informée par l’UEFA d’une quelconque obligation ou recommandation formelle liée au brassard arc-en-ciel. Le brassard « Respect », selon lui, « englobe toutes les luttes importantes, y compris celles des communautés LGBTQ+ », et s’inscrit dans une démarche plus large d’unité.

« C’est un joli brassard, il rassemble beaucoup de causes », a-t-il affirmé face aux journalistes. Une manière d’apaiser les tensions tout en rappelant que l’équipe souhaitait avant tout rester fidèle à ses propres valeurs et à son mode d’expression.

Une polémique symptomatique des débats actuels

Cette affaire révèle une tension croissante entre engagement militant et liberté individuelle dans le sport de haut niveau. Si certains considèrent que les athlètes ont un devoir de visibilité et de soutien public aux causes progressistes, d’autres estiment que ces questions ne doivent pas être imposées, mais discutées et choisies librement.

Le cas de l’équipe de France féminine illustre cette complexité : comment affirmer son engagement tout en respectant les sensibilités personnelles et culturelles d’un groupe ? À travers cette polémique, c’est aussi la question de la politisation du sport qui revient en force, dans un contexte où les symboles prennent parfois le pas sur le fond.