Alors que le gouvernement annonce un plan d’austérité pour 2026, les voix s’élèvent dans la population pour dénoncer l’injustice perçue des efforts demandés aux Français les plus modestes.

Une infirmière girondine, invitée sur RMC, interpelle un député sur les privilèges des parlementaires. Une colère populaire qui fait écho à un ras-le-bol généralisé.

Un plan de rigueur aux allures de provocation sociale

Pour réaliser 43 milliards d’euros d’économies, le gouvernement de François Bayrou prévoit un budget 2026 sous le signe de la rigueur. Gel des prestations sociales et des retraites, suppression de deux jours fériés, réduction de 3 000 postes dans la fonction publique : des mesures qui vont directement impacter le quotidien de millions de citoyens, et plus particulièrement les ménages modestes.

Le Premier ministre affirme que « l’État montrera l’exemple », mais ce sont avant tout les agents publics qui seront mis à contribution, à travers des restrictions budgétaires et des baisses de moyens. De quoi alimenter une profonde frustration, notamment chez ceux qui peinent déjà à boucler leurs fins de mois.

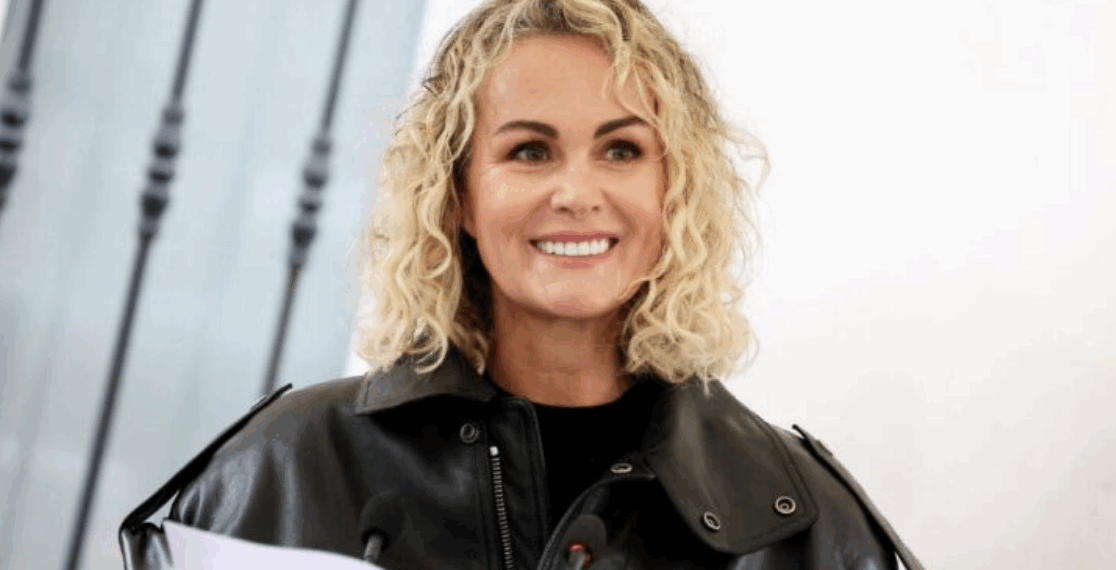

L’infirmière Valérie interpelle les élus sur leurs privilèges

Parmi les nombreuses réactions indignées, celle de Valérie, une infirmière installée en Gironde, a résonné particulièrement fort. Invitée sur RMC, elle a exprimé son exaspération en direct face au député macroniste Mathieu Lefèvre : « Je vais devoir réduire mes dépenses parce qu’ils ne trouvent pas de solution ? J’en ai une, moi », lance-t-elle. Et de proposer une réduction drastique des rémunérations et avantages des parlementaires, les ramenant à 2 000 euros nets mensuels, sans voiture de fonction ni chauffeur, et avec des frais à leur charge.

Son intervention, à la fois spontanée et virulente, cristallise un sentiment de rupture entre les élus et la base, dans un contexte où l’appel à l’effort national semble une nouvelle fois peser sur les mêmes.

Un malaise palpable chez les élus

Pris à partie, Mathieu Lefèvre peine à masquer son embarras. Il tente de rappeler que l’Assemblée nationale « a gelé sa dotation » dans le cadre des efforts budgétaires. Une mesure qu’il qualifie de « symbolique » mais nécessaire, affirmant que « tout le monde doit se serrer la ceinture ». Pourtant, cette déclaration ne convainc guère.

L’argument du député, selon lequel même des élus payés au Smic ne suffiraient pas à combler la dette, souligne l’ampleur du défi budgétaire, mais élude la question symbolique du partage de l’effort. Pour beaucoup, ce ne sont pas tant les montants qui choquent que le décalage perçu entre les sacrifices exigés du peuple et les conditions de vie des responsables politiques.

Une défiance alimentée par des précédents mal perçus

Ce n’est pas la première fois que les parlementaires sont pointés du doigt. En pleine flambée de l’inflation, sénateurs et députés avaient discrètement augmenté leur avance de frais de mandat, sous prétexte de hausse du coût de la vie. Face à l’indignation généralisée, ils avaient rapidement fait machine arrière, preuve que la pression populaire peut encore influer sur les décisions des institutions.

Ce type d’épisode a nourri une forme de cynisme dans l’opinion, renforçant l’idée que les élus vivent dans une bulle, protégés des réalités économiques qui affectent le reste de la population.

Une fracture sociale et politique de plus en plus béante

En arrière-plan, ce débat renvoie à une fracture de plus en plus profonde entre les citoyens et leurs représentants. Lorsque les efforts sont exigés sans que l’exemplarité soit démontrée, la confiance vacille. Le cas de Valérie n’est qu’un exemple parmi d’autres : de nombreux Français se sentent oubliés, trahis, ou méprisés par un système politique perçu comme déconnecté.