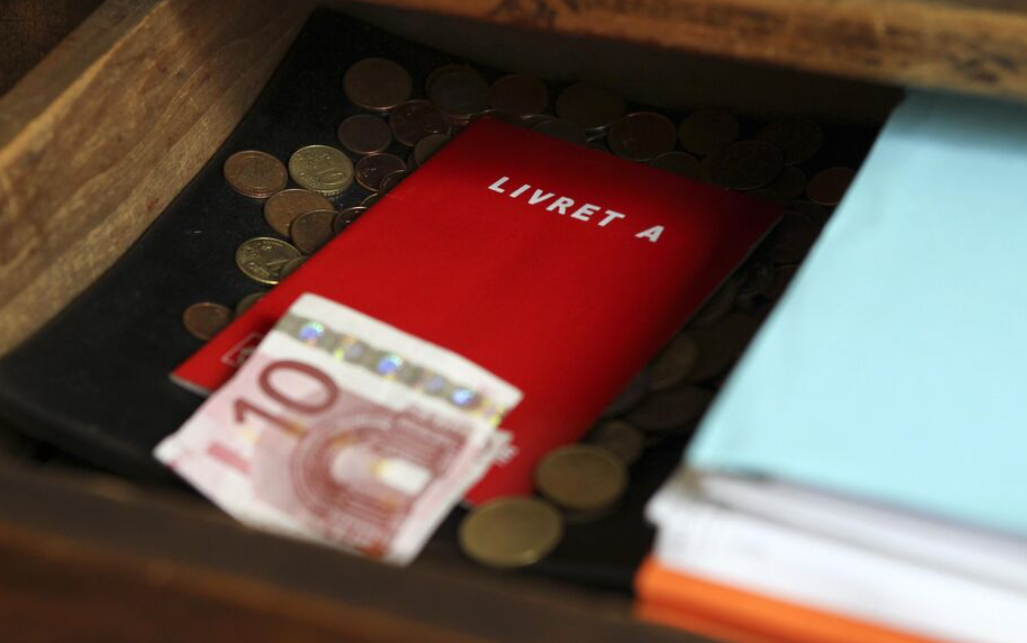

Alors que l’inflation ralentit en France, les rendements de l’épargne réglementée suivent cette tendance à la baisse.

Le Livret A, produit d’épargne préféré des Français, voit son taux une nouvelle fois réduit, suscitant critiques politiques et inquiétudes sur la protection du pouvoir d’achat. Le ministère de l’Économie a officialisé ce mercredi une nouvelle baisse du taux du Livret A, qui passera de 2,4 % à 1,7 %. Cette décision, anticipée par le gouverneur de la Banque de France, s’explique par un ralentissement de l’inflation observé au cours du premier semestre. La formule de calcul, combinant l’évolution de l’indice des prix (hors tabac) et celle des taux interbancaires, aboutit à cette révision à la baisse, jugée logique mais douloureuse.

Le Livret d’épargne populaire aussi impacté

Le Livret d’épargne populaire (LEP), conçu pour les ménages modestes, n’échappe pas non plus à ce repli. Son taux chute de 3,5 % à 2,7 %, malgré son rôle crucial dans la protection de l’épargne des foyers les plus fragiles. Du côté de Bercy, on tente de rassurer : « Nous protégeons l’épargne des Français », assure le ministère dans un communiqué. Un message qui peine à convaincre les oppositions politiques.

Une réaction politique immédiate

Parmi les premières à réagir, Marine Le Pen a vivement dénoncé cette baisse. Sur le réseau X, la cheffe de file du Rassemblement national à l’Assemblée nationale a fustigé une mesure « sociale désastreuse et confiscatoire pour les classes moyennes et populaires ». Pour elle, cette décision porte un coup supplémentaire au pouvoir d’achat des Français, déjà fragilisé par plusieurs années d’instabilité économique.

Une épargne populaire mais encadrée

Aujourd’hui, les Français détiennent plus de 600 milliards d’euros sur les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS). Plafonnés respectivement à 22 950 euros et 12 000 euros, ces placements sont prisés pour leur sécurité : ils sont garantis, liquides et exonérés d’impôts. Pourtant, le rendement réel – une fois l’inflation prise en compte – est souvent négatif, affaiblissant lentement mais sûrement la valeur de cette épargne.

Un taux encadré, souvent dérogatoire

Fixé deux fois par an, en janvier et en juillet, le taux du Livret A dépend d’une formule théorique. Mais depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont fréquemment appliqué des dérogations à cette règle, souvent en défaveur des épargnants. En maintenant artificiellement bas les taux, l’État peut faciliter son propre financement, mais au détriment du rendement de l’épargne populaire.

Le circuit de l’argent du Livret A

Les fonds déposés sur les Livrets A et les LDDS sont répartis entre les banques (40,5 %) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui en détient 59,5 %. Les banques s’en servent pour financer des prêts aux PME et TPE. De son côté, la CDC oriente une part importante de cette épargne vers le financement du logement social, des collectivités locales ou encore de la politique de la ville.

Des investissements parfois controversés

La CDC, bras financier de l’État, a été récemment critiquée pour le manque de transparence dans ses choix d’investissement, notamment en lien avec des entreprises du secteur pétrolier. Elle a répondu en affirmant que son exposition aux énergies fossiles reste inférieure à 5 milliards d’euros, un chiffre qu’elle juge acceptable compte tenu des montants globaux gérés.

Une orientation vers la transition écologique

Depuis fin 2024, le Fonds d’épargne, alimenté par les Livrets A et LDDS, finance également des projets liés à la transition énergétique et écologique. Une réorientation stratégique censée concilier rentabilité, durabilité et utilité publique. Olivier Sichel, nouveau directeur général de la CDC, a confirmé que ces fonds pourraient aussi soutenir la relance du nucléaire, via le financement des nouveaux réacteurs EPR, tout en assurant que les autres missions sociales seront toujours couvertes.

Entre utilité publique et rémunération fragile

Si le Livret A demeure un outil puissant de collecte d’épargne et de financement public, son rendement décroissant interroge sur sa capacité à rester attractif. Pour beaucoup de Français, il reste un placement refuge. Mais à 1,7 %, son taux peine à suivre le coût de la vie. Le dilemme est posé : maintenir une épargne accessible à tous ou redonner à ce produit un pouvoir de rémunération plus juste.