Terriblement invalidante et encore mystérieuse, la maladie de Charcot continue de défier la science. Une récente série d’études alerte sur un facteur de risque trop souvent minimisé : les commotions cérébrales. Sportifs, professionnels de santé et grand public sont appelés à redoubler de vigilance.

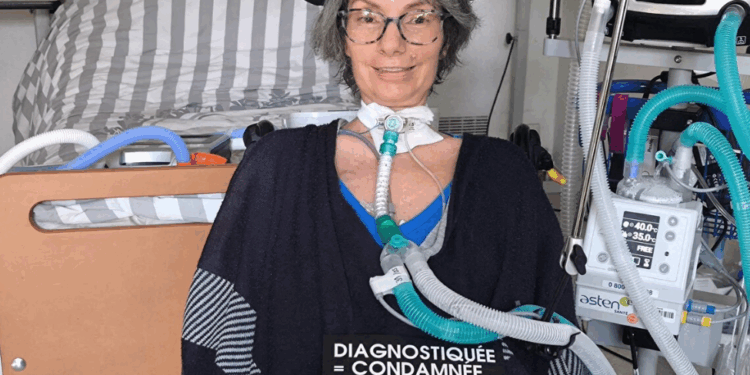

Aussi connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Charcot est une pathologie neurodégénérative qui entraîne la paralysie progressive des muscles volontaires. En cause : la mort des neurones moteurs, ces cellules essentielles qui transmettent les ordres du cerveau aux muscles.

Aussi connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Charcot est une pathologie neurodégénérative qui entraîne la paralysie progressive des muscles volontaires. En cause : la mort des neurones moteurs, ces cellules essentielles qui transmettent les ordres du cerveau aux muscles.

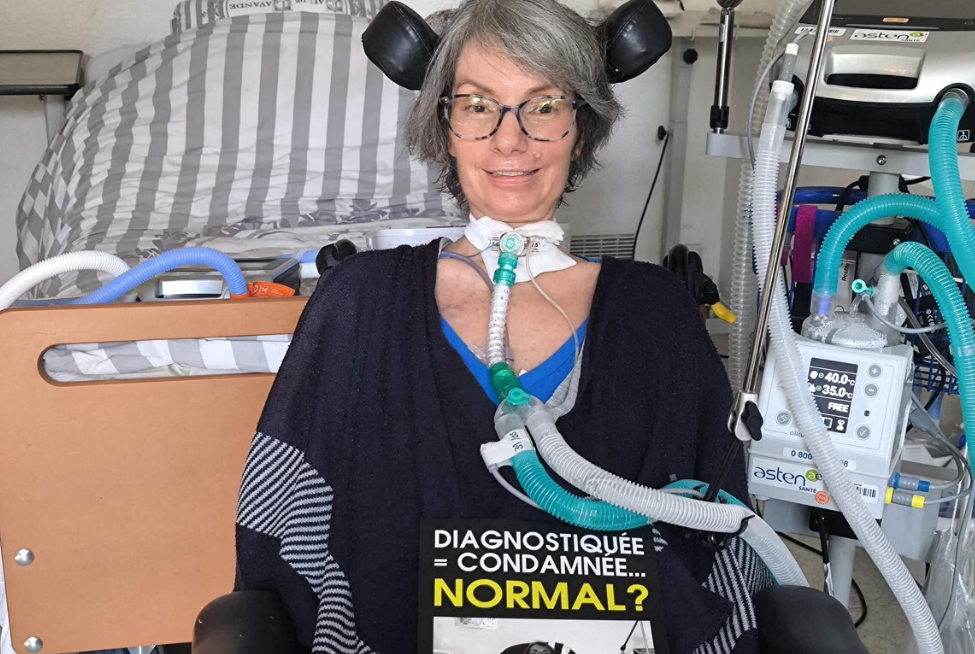

Chaque année, environ 1 600 personnes sont diagnostiquées en France. Les malades voient leur autonomie s’effondrer, et la maladie progresse inexorablement vers une atteinte des fonctions respiratoires. L’espérance de vie moyenne après le diagnostic est de 3 à 5 ans.

Des facteurs de risque identifiés… mais encore flous

Bien que les causes exactes de la SLA restent en grande partie inconnues, certains profils sont davantage exposés :

L’âge (souvent entre 50 et 70 ans),

Le sexe masculin (davantage représenté),

Une prédisposition génétique dans certains cas,

Des facteurs environnementaux.

PUBLICITÉ:

Mais aujourd’hui, une autre hypothèse retient l’attention des chercheurs : les traumatismes crâniens, et plus particulièrement les commotions cérébrales.

Le lien entre commotions cérébrales et SLA

Le professeur Philippe Corcia, neurologue reconnu et spécialiste de la SLA, confirme que les commotions cérébrales récurrentes sont plus fréquentes chez les patients atteints que dans la population générale. Selon un rapport de l’Académie de médecine, un antécédent de traumatisme crânien augmente de 51 % le risque de développer la maladie de Charcot.

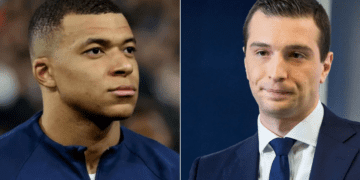

Les sportifs de haut niveau sont en première ligne, notamment les footballeurs et rugbymen professionnels, soumis à des microtraumatismes répétés. Ces derniers présenteraient un risque accru, avec des cas de SLA diagnostiqués plus précocement que dans le reste de la population.

Des données à prendre avec précaution

Cependant, comme le souligne le Pr Corcia, ces études sont rétrospectives. Elles ne permettent donc pas d’établir un lien de causalité formel. “Beaucoup de paramètres doivent être pris en compte : la fréquence, la gravité, le type de choc”, insiste-t-il. Il ne s’agit donc pas d’alarmer inutilement, mais de souligner une corrélation plausible.

Le facteur de risque ne concerne pas un choc unique, mais une répétition de traumatismes, souvent passés inaperçus ou minimisés.

Les hypothèses scientifiques en cours

Parmi les pistes explorées :

L’inflammation chronique des neurones moteurs, déclenchée par des lésions cérébrales répétées,

Une altération des connexions synaptiques provoquant une dégénérescence accélérée,

Une prédisposition génétique amplifiée par les microtraumatismes.

Fait inquiétant : les commotions cérébrales sont aussi associées à d’autres maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer ou celle de Parkinson.

Vers une meilleure prévention : un enjeu de santé publique

Face à ces risques, l’Académie de médecine appelle à des mesures fortes :

Renforcer la prévention dans le milieu sportif : améliorer les casques, former les coachs, détecter les signaux faibles.

Améliorer la prise en charge des commotions : diagnostics plus rapides, protocoles de repos obligatoires, suivi médical prolongé.

PUBLICITÉ:Sensibiliser le grand public à l’importance de ne jamais banaliser un traumatisme crânien, même léger.

Les commotions cérébrales ne sont pas des blessures anodines. Leur impact, souvent invisible à court terme, peut peser lourd sur la santé neurologique à long terme.