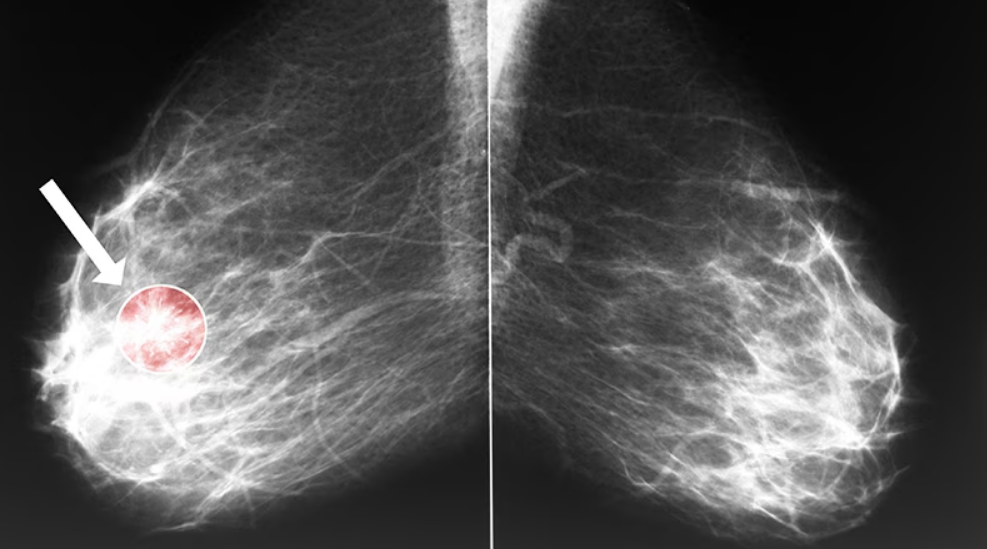

Sous l’urgence du cancer, on oublie parfois le cœur. Or, une étude de l’American College of Radiology alerte : chez les femmes jeunes traitées pour un sein gauche, le risque cardiovasculaire augmente plusieurs années après la radiothérapie. L’enjeu n’est pas de renoncer aux rayons, mais d’organiser un suivi cardiaque éclairé.

Sur plus de 900 patientes diagnostiquées avant 55 ans (1985-2008), 46 maladies coronariennes ont été recensées, dont 91 % au-delà de cinq ans après l’irradiation. Sur la durée de suivi (jusqu’à 27 ans), l’incidence après radiothérapie du sein gauche atteint 10,5 %, contre 5,8 % pour le sein droit. Le risque est faible à court terme, mais s’accumule avec le temps.

L’explication est anatomique : le cœur, surtout l’artère interventriculaire antérieure, est plus proche du sein gauche, si bien qu’une fraction de dose peut l’atteindre malgré les précautions modernes. Les techniques actuelles (blocages respiratoires en inspiration profonde, modulation d’intensité, protonthérapie) abaissent notablement la dose cardiaque, sans la supprimer totalement. Réduire la dose moyenne au cœur reste le meilleur “assurance-vie” coronarienne.

Message clinique : traiter le cancer sans négliger le cœur

Les auteurs insistent : la radiothérapie améliore la survie (≥ 90 % à 10 ans aux stades I, > 75 % au stade II chez les < 50 ans) et demeure indispensable. Mais les femmes irradiées à gauche doivent être considérées à risque cardiovasculaire plus élevé à vie, avec information claire au consentement. Soigner aujourd’hui, protéger demain : les deux sont indissociables.

Quand le risque se déclare : la longue latence

La plupart des événements surviennent au-delà de cinq à dix ans : coronaropathie, angor, infarctus. D’où l’importance d’un carnet de suivi cardio-oncologique mentionnant dose cardiaque moyenne, volumes irradiés, traitements associés. Ce qui n’est pas surveillé finit souvent par surprendre ; un planning de contrôles évite les “rendez-vous manqués”.

Au-delà des rayons : d’autres cardiotoxicités possibles

Certaines thérapeutiques ciblant HER2 ou les anthracyclines peuvent transitoirement diminuer la fraction d’éjection, voire déclencher une insuffisance cardiaque. Dans bien des cas, l’arrêt/ajustement du protocole et l’introduction d’un traitement cardio-protecteur restaurent la fonction. Repérer tôt une chute de FEVG change la trajectoire : on adapte, on prévient, on poursuit.

Ce que recommande une filière cardio-oncologie

Pour les patientes irradiées à gauche :

Bilan basal (TA, profil lipidique, glycémie, tabac, IMC, ECG ± écho) avant ou tôt après traitement.

Échocardiographie à intervalles (p. ex. 6–12 mois si facteurs de risque, puis espacements) et surveillance des symptômes (dyspnée d’effort, douleur thoracique, palpitations).

Contrôle agressif des facteurs de risque : arrêt du tabac, LDL-c bas, tension < 130/80, activité physique régulière. La prévention cardiovasculaire est un adjuvant thérapeutique.

PUBLICITÉ:

L’initiative française BACCARAT : mesurer pour mieux prédire

La Fédération Française de Cardiologie, avec l’équipe INSERM du Dr Sophie Jacob (Toulouse), suit une cohorte : bilan cardiaque avant radiothérapie, puis à 6 et 24 mois, avec dosimétrie précise des zones cardiaques. Objectif : modéliser un risque individuel de dysfonction et adapter le suivi. De la dose au pronostic : la personnalisation entre dans le dur.

Paroles aux patientes : concilier efficacité et sécurité

N’interrompez jamais un traitement sans avis médical. La radiothérapie sauve des vies.

Demandez votre “passeport” cardio-oncologique (technique utilisée, dose cardiaque, calendrier de suivi).

Signalez tout symptôme nouveau et persistant (essoufflement, oppression, baisse de tolérance à l’effort).

PUBLICITÉ:Investissez dans les fondamentaux : marche active, alimentation méditerranéenne, sommeil, gestion du stress. Chaque facteur maîtrisé soustrait du risque cumulé.