À l’approche des vacances d’été, la tentation est grande de plonger dans les eaux rafraîchissantes du littoral français. Mais attention : certaines plages dissimulent une menace invisible, et potentiellement dangereuse pour la santé. Un simple bain de mer peut se transformer en vrai cauchemar sanitaire.

Derrière la carte postale : des plages pas si paradisiaques

Sous ses allures de havre de paix, le littoral français recèle parfois de véritables pièges bactériens. Alors que les vacanciers se pressent sur le sable, beaucoup ignorent que certaines eaux de baignade sont contaminées par des bactéries fécales, notamment Escherichia coli et les entérocoques. Ces agents pathogènes, invisibles à l’œil nu, peuvent provoquer de sérieuses infections.

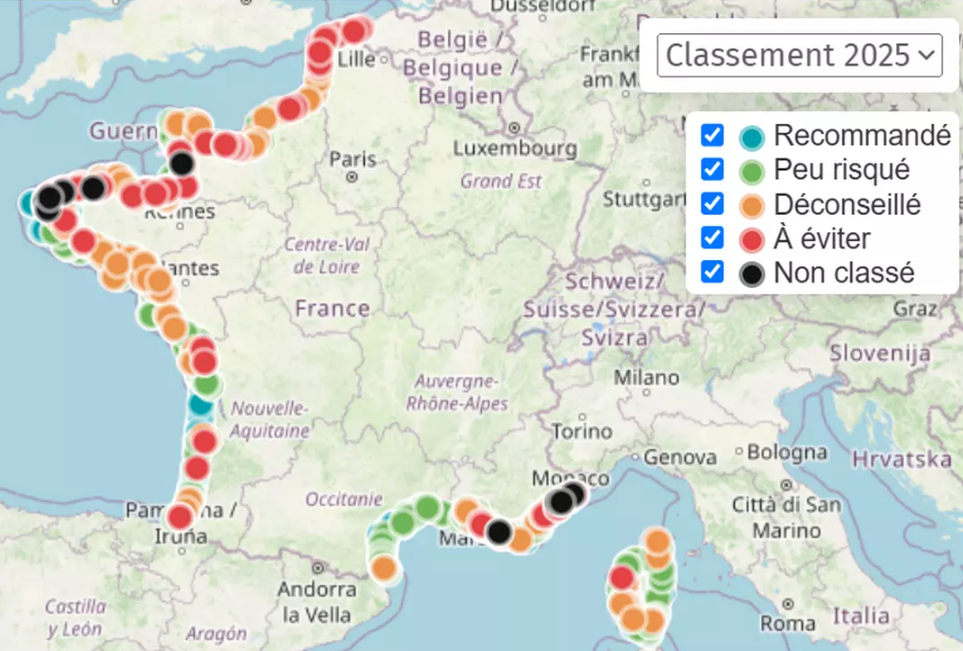

L’association Eaux et Rivières de Bretagne alerte sur cette situation préoccupante, en s’appuyant sur des données officielles de l’Agence régionale de santé. Résultat : une carte interactive classe 1854 plages françaises selon leur niveau de risque, et le bilan est sans appel. Si une majorité des sites restent sûrs, 83 plages sont à éviter absolument, et 364 sont fortement déconseillées, soit près de un quart du littoral français.

Des causes multiples et une pollution insidieuse

Le danger ne saute pas aux yeux, mais peut se faire sentir amèrement après une simple baignade. Boire la tasse, se baigner après un orage, ou nager à proximité d’un exutoire d’eaux usées peut exposer à de lourdes conséquences sanitaires : diarrhées, gastro-entérites, otites, infections urinaires ou ORL.

La contamination provient de plusieurs sources : débordements de réseaux d’assainissement, ruissellements pollués, fortes affluences estivales, voire défaillances locales dans la gestion des eaux usées. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’immensité de la mer n’est pas une garantie d’innocuité.

Des régions plus touchées que d’autres

Certaines zones du territoire se montrent particulièrement vulnérables à ces contaminations. La Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France concentrent une grande part des plages classées à éviter, notamment en raison des conditions climatiques qui favorisent les écoulements pollués. Le sud de la France n’est pas épargné, même si les risques y sont moindres.

L’environnement joue également un rôle essentiel : les bactéries survivent moins longtemps en eau salée qu’en eau douce. Ainsi, les seuils d’alerte ne sont pas les mêmes. En mer, le seuil critique est de 1000 unités d’E. coli par 100 ml, contre 1800 en rivière ou lac. Il en va de même pour les entérocoques : au-delà de 370 unités en mer, la baignade est jugée risquée, contre 660 en eau douce.

Les bons gestes pour éviter l’infection

Mieux vaut prévenir que guérir : certaines précautions simples permettent de réduire considérablement les risques. Avant de poser sa serviette ou d’enfiler son maillot, un passage sur la carte interactive disponible sur le site labelleplage.fr peut vous éviter bien des ennuis. Évitez toujours de vous baigner juste après un orage, moment critique où les bactéries affluent dans les eaux de baignade.

Autre réflexe indispensable : se rincer systématiquement après chaque baignade, y compris en mer. Si des symptômes apparaissent dans les heures suivant l’exposition (fièvre, douleurs abdominales, nausées), une consultation médicale rapide est recommandée, notamment pour éviter des complications graves.

Un indicateur en baisse : faut-il s’inquiéter ?

Le nombre de plages jugées « sûres » est passé de 78 % à 76 % entre 2024 et 2025, selon le rapport de l’association. Une baisse modeste mais significative, qui témoigne d’un recul général de la qualité des eaux de baignade sur le territoire. À l’heure où le réchauffement climatique, la pression touristique et l’urbanisation accélérée fragilisent les écosystèmes côtiers, la vigilance reste de mise.